Isolina Ballesteros

Tras la persiana

Me gusta llegar primero, abrir la ventana y a través de las rendijas de la persiana mirar a oscuras el movimiento de la calle. A esa hora hay mucha gente y fuera la luz es intensa. Dentro todo está igual que cada día. Luego llega él y entra despacio. A partir de ese momento su presencia lo llena todo, me aleja de la ventana y paraliza el pensamiento y la palabra.

Los aromas de las tiendas de especias entran en la alcoba, en medio del calor de la tarde. El bullicio de la plaza del mercado ahoga nuestros gemidos, acompaña el desenfrenado movimiento de nuestros cuerpos y, cuando exhaustos reposan estos, ahuyenta el silencio que precede al sueño y nos arrulla suavemente. Y esa sensación es deliciosa porque todo sucede justo afuera de la alcoba. Una puerta endeble y vieja nos separa de la callejuela, transitada todo el día, y una persiana cubre la única ventana, abierta. Solo al atardecer se filtran tenues hilos de luz bajo los cuales la piel humedecida brilla. Sorprende que los transeúntes del exterior no perciban nuestra entrega, no se sientan atraídos hacia lo que adentro está sucediendo; que no adivinen que detrás del portón avejentado por los años y de la persiana deslucida por la luz de infinitos atardeceres, ante sus ojos, se está representando cada tarde la misma escena.

Ya de noche, la actividad va cesando, las voces suenan lejanas y llega poco a poco el silencio aterrador que precede a nuestra separación. Salimos mudos por la puerta, juntos ahora, pues quién nos puede ya reconocer. El final de la calle es también el final de nuestra unión. Después somos dos extraños en la noche que caminan, viajan en autobuses, se dirigen a sus respectivos destinos, anónimos y ausentes de todo a su alrededor. Los ruidos y olores de la plaza soleada resuenan en mi cabeza todavía durante horas, me obsesionan.

A veces vuelvo los domingos sola y me paro al otro lado de la calle, frente al portón, y lo observo absorta desde fuera. A través de la persiana creo percibir nuestras siluetas o escuchar nuestras voces y sonrío satisfecha de complicidad conmigo misma. Compruebo que nadie se fija en él, que los viandantes pasan por delante sin sospechar, sin asomo de curiosidad y compran en los puestos de al lado, entran en las tiendas interiores, algún niño llora, alguien pone la radio en la casa contigua. Me asombra el carácter de este espacio que hemos elegido para nuestros encuentros, porque al estar situado al nivel de la calle, siempre con la ventana abierta para aliviar el calor, invita a la mirada curiosa y, sin embargo, se mantiene inexplicablemente privado e inexistente, protegiendo cada tarde nuestra clandestinidad.

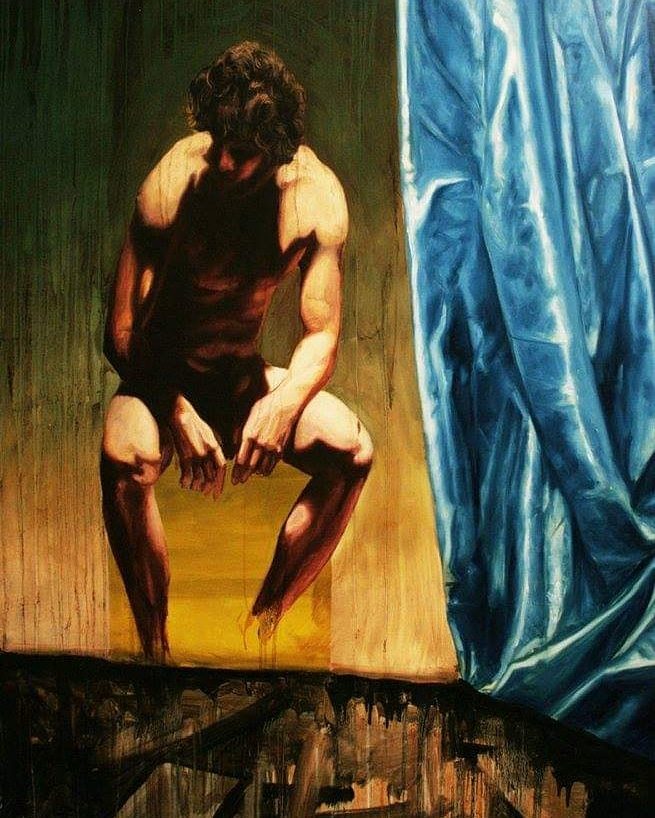

Su silueta, recortada frente a la jofaina de porcelana, se oscurece al caer la tarde; su piel ahora mate se desvanece momentáneamente ante mis ojos, solo siento su mirada que cuenta cada poro de mi piel. Sus dedos mojan suavemente las hojas de un ficus que agradece su caricia diaria. Y después, empapa un trapo en agua tibia y lo pasa por mi cuerpo con cuidado, desde el cuello hasta las manos, por el vientre hasta las piernas, las caderas y la espalda, para borrar cada huella de su paso por mí. Me invade un cansancio de muerte del que no quisiera salir. Y entonces me imagino en la calle observando esta escena por la ventana, paseante sin rumbo que al azar ha descubierto lo furtivo. Contengo la respiración nerviosa y atisbo sigilosa. En la alcoba, tenuemente iluminada por el leve reflejo del sol que se cuela por la persiana, veo a un hombre desnudo de tez oscura y tersa que se inclina sobre un lecho en el que yace tendido el cuerpo inerte de una mujer. Ella parece muerta pero mira fijamente a la ventana como sabiéndose observada. Su mirada y la mía se funden y huyo de allí sintiéndome intrusa, ajena espectadora de una ficción que no me corresponde.

La vuelta

Yo siempre lo había sospechado, mi padre no había muerto. Cómo ocurrió y de qué medios se valió para que todo sucediera de un modo real y trágico, no importa, ni quiero saberlo.

Se nos dijo que había muerto una tarde de agosto en un accidente de coche en una autovía de la Costa Brava. En los últimos años antes de su muerte era un hombre agobiado por el peso del trabajo y las responsabilidades. Frustrado por el fracaso de su vida matrimonial, pasaba todo su tiempo haciendo gestiones, en congresos y reuniones de trabajo. Era el gerente de una empresa inmobiliaria, posición loable para un hombre que no había cursado ni el bachillerato superior y que había logrado todo en la vida por sus propios medios. De ello se sentía orgulloso, aunque nunca se vanagloriara abiertamente. Sabíamos poco de él. Era hermético y poco dado a sentimentalismos o confidencias de índole emocional. Apreciábamos su moral férrea y alto sentido del deber. Era clara su voluntad de ser un buen padre de familia. Era un hombre de hábitos, tradicional y muy religioso. De su infancia y juventud, en los tristes años de posguerra, conocíamos tres cosas: había comido garbanzos casi todos los días de su vida hasta que se fue de casa a los dieciocho años, había hecho el servicio militar en infantería en el escuadrón de tanques a las afueras de Madrid, y había sido cantante de zarzuela, actuando de honroso figurante en algunos teatros de la capital en los dos años de mili. Por ser el segundón de una humilde familia de seis, no tuvo opción a tener educación. Para su padre era motivo de orgullo y satisfacción suficiente el haber podido dar carrera al mayor. Todos los demás no contaban. Ser el segundo era peor que ser el cuarto, o el sexto, pues cabía la posibilidad de que si hubieran sobrado medios para emplear en educación o si el primogénito hubiera renunciado a su privilegio, él habría sido el próximo. Sin embargo, eso nunca ocurrió y, resignado a su suerte, en cuanto cumplió la edad se aprestó a cursar el servicio militar reglamentario para salir del pueblo y de la mediocridad circundante. Lo insólito fue que en el sorteo fue destinado a Madrid donde, finalizando la “primera década de paz”, la escena teatral y lírica resurgía de la parálisis y el estupor de la guerra y temprana posguerra. Fue en la mili donde descubrió que le gustaba cantar y, alentado por un compañero recluta, ingresó en el coro del cuartel donde se realizaban funciones de zarzuelas, muy en boga por aquel entonces, en días señalados y ante una audiencia compuesta exclusivamente de soldados y sus familiares. Esporádicamente lo invitaban a ser sustituto en algún teatro de segunda. Al cabo de los dos años de mili reglamentaria, dejó la capital y volvió a provincias donde la vida para un hombre sin recursos parecía más fácil. De su vocación lírica quedaron como prueba decenas de discos y la nostalgia de no haber podido alimentarla con estudios o práctica. Mucho más tarde, instalado en su papel de pater familias, en las pocas ocasiones en las que recobraba la jovialidad que sin duda algún día debió tener —alguna cena en casa de algún amigo íntimo, y sobre todo el día de Nochebuena después de la misa del gallo en el club y con dos copas de champán— recordaba sus buenos tiempos de barítono bajo y entonaba emocionado, ante el asombro general, estrofas completas de Marina o Doña Francisquita.

Habían llegado tiempos de prosperidad. Tenía un puesto importante en una gran inmobiliaria, viajaba mucho. A la vuelta de uno de aquellos viajes inexplicablemente se saltó una señal de Stop. Un sábado de fines de verano a la caída de la tarde, las carreteras están lo suficientemente concurridas como para que tamaña infracción pueda acarrear trágicas consecuencias. La colisión con otro coche fue inevitable. El vehículo fue elevado por los aires, dio tres vueltas de campana y aterrizó con el techo en el asfalto. Sucesivamente, la tan temida escena de la manta en la cuneta que, más que para proteger al herido, sirve para amparar los estómagos de los viandantes que tienen la mala suerte de atravesar el lugar del suceso en ese preciso instante y a quienes de seguro ya se les amargó el viaje para los próximos cien kilómetros.

La noticia llegó por teléfono. Dijeron que había muerto en el acto. Caí enferma con altas fiebres y cuando empecé a recuperarme solo había una cosa cierta, que él se había quedado en algún lado y que yo no lo vería más. Lo que más desasosiego me producía era la certeza de que lo que no se había dicho o hecho hasta ese momento entre mi padre y yo, ya no tendría lugar. Había dejado pasar todos aquellos años sin conocerlo ni hacer el mínimo intento de comprenderlo, y ahora era tarde. Se iba con toda esa melancolía encima, con esa seriedad circunspecta, que no era otra cosa que el dolor por la incomprensión y el silencio que todos le infligimos — y él a nosotros— consciente o inconscientemente. Así lo tuve que asumir para poder reunir las fuerzas suficientes para salir de aquella cama e inventar nuevas rutinas.

Durante los primeros meses después de su muerte, la presencia de mi padre seguía con nosotros. Su perfume, sus ropas, todos sus objetos personales seguían allí sin que fuéramos capaces de hacer nada con ellos. Nos aterraba la idea de acercarnos a ellos y tocarlos, aunque solo fuera para moverlos de lugar, tirarlos o donarlos a la caridad. Era evidente que ocupaban mucho sitio en los cajones y armarios de la casa. Sin embargo, su derecho a habitar en ellos era aceptado por todos nosotros como un símbolo del ausente. Conservarlos era mantener viva su presencia para no olvidar su ausencia. ¿Era eso masoquismo o exigencia inevitable del dolor? Nunca hablamos de ello. Únicamente con los años pudimos recobrar la distancia necesaria para tomar algunas decisiones sobre sus objetos personales. Algunos fueron sin pesar a la basura, los menos pasaron a formar parte del vestuario de mis hermanos mayores, y mi hermano Rafael, quien siempre fue su favorito, pasó a ocupar con justicia su puesto en la mesa. Unos pocos siguen aún perdidos entre los cajones a la espera de que alguien los vea y los rescate del olvido. Pero ya han perdido su sacralidad y en cualquier momento un despiadado puede usarlos para un disfraz de carnaval, cosa por otro lado difícil, dada la austeridad en el vestir de mi padre, o para trapos de cocina, si no para algo peor.

A los pocos meses del accidente yo había empezado a tener unos sueños inquietantes sobre la partida de mi padre. Se aparecía a menudo en los lugares más inesperados. Una vez lo vi entrar en una discoteca en la que yo tomaba unas copas con unos amigos; otra me lo encontré comprando zapatillas de tenis en una tienda de deportes. Creo que una vez hasta me recogió en una carretera en la que yo hacía autostop. Por más que fueran diferentes los lugares en los que resurgía, todos los sueños tenían algo en común. Yo me acercaba y trataba con angustia de hablar con él. Casi siempre lo conseguía, aunque su primera reacción era la de hacerse el loco. No me reconocía a primera vista. Siempre me hacía explicarle quién era yo y cómo había llegado hasta allí. La siguiente reacción era la de tratar de justificar por qué no había vuelto a casa, ya que estaba vivo. Lo había intentado alguna vez, decía, pero le había frenado la certeza de que sería una vuelta infructuosa que no acarrearía más que inconvenientes para todos. Seguía teniendo en la mirada esa melancolía suya de siempre, pero esta vez sin el gesto severo que lo caracterizaba. Yo no salía de mi asombro al ver que no había muerto como todos pensábamos, sino que estaba vivo en otro lugar no muy lejano al nuestro, sin la menor preocupación porque lo reconociéramos o nos lo encontráramos de vez en cuando. Yo insistía en que volviera. Pero a él la idea le aterrorizaba. En general solía dejarme bastante aturdida, para marcharse por donde había venido. A veces se sentaba a tres metros de mí en la barra de algún bar a tomar tranquilamente una copa, como si no hubiera pasado nada, mientras yo lo miraba desconcertada y sin saber qué hacer.

Estos sueños se repitieron con frecuencia. Yo no les daba mayor importancia. ¡Quién se la daría a un sueño! Yo lo achacaba sobre todo al hecho de que nunca lo vi muerto y eso había retrasado el duelo. Nadie lo vio, en efecto. Mi hermano Pedro firmó el acta de defunción y le tocó hacerse cargo de todo lo referente al funeral con ayuda de algunos familiares. Mi convalecencia y estado de ánimo me excusaron de la ceremonia y posterior peregrinación al cementerio. Empezaba a preguntarme con temor, conforme las apariciones de mi padre se hacían más y más frecuentes en mis sueños, si era remotamente posible que no hubiera muerto. Pero ¿cómo? Vinieron a mi mente todo tipo de elucubraciones absurdas. Quizás el accidente no había ocurrido, él lo había planeado todo para desaparecer. Se declaró el accidente “siniestro total” y jamás vimos el coche. Era irrecuperable. La policía llamó para avisarnos. Un día después se recibió un cuerpo irreconocible. ¿Podría ser que un amigo en la morgue, pagado por mi padre, hubiera mostrado el cuerpo de otro, muerto también en accidente, que mi hermano habría identificado, y así se habría firmado el acta de defunción? ¿Estaba mi hermano Pedro al corriente? Por supuesto, jamás me atreví a preguntárselo. Me habría tomado por loca.

Hace algunos meses mis sueños cambiaron paulatinamente de cariz. En un par de ocasiones mi padre, para mi sorpresa, había vuelto a casa. Se presentaban ciertas situaciones familiares y cotidianas: lo esperábamos para cenar o nos preparábamos para un viaje. Se mantenía en forma como cuando desapareció y nada parecía haber cambiado. Se respiraba cierto aire de tensión en la casa. Claramente había vuelto.

Si a través de los años nunca había dado demasiada importancia a estas señales del subconsciente, si se podían llamar así, empezaban ahora a afectar seriamente mi estado de ánimo. Intuía que había algo de realidad en la ficción de mis sueños. Consideré la posibilidad de iniciar una investigación sobre las circunstancias exactas de su muerte. Esto suponía enfrentarme a un maremágnum de legalidades, papeleos, fechas y datos enterrados por el tiempo, que, por otro lado, tampoco me interesaba descubrir. La otra solución era dejarme guiar por mi intuición y lanzarme al mundo a buscarlo en el sitio más insospechado, desde el cual estaba apelando a mi subconsciente. Decidí que esta opción, aunque disparatada, me apetecía mucho más. Pasé unos días buscando por la casa restos, ya casi inexistentes, de su presencia. Miré todas sus fotos: las de él de joven, con nosotros de niños, justo antes de morir. Encontré un pequeño cajón donde mi madre guarda todavía algunos de sus documentos, viejas facturas, resguardos de compra, una colección de monedas antiguas y una foto con un amigo, desconocido para las dos, en los camerinos de un teatro. La foto me pareció representativa de algo, y sin saber muy bien de qué, la guardé como si fuera una pista valiosísima. Esta a su vez me llevó a la estantería de los discos. Tardé casi una semana en escucharlos todos, dedicando especial atención a los de zarzuela y ópera. Cuanto más los escuchaba, más me convencía de que ahí estaba la clave para iniciar la búsqueda. Siempre había imaginado que el sueño de mi padre habría sido convertirse en un famoso cantante lírico. Me trasladé a la capital y, con ayuda de un amigo que tenía ciertas influencias dentro del mundo del teatro, pasé varias semanas indagando sobre los espectáculos de la ciudad, las temporadas, las compañías, los artistas. Mi amigo me puso en contacto con varios empresarios teatrales de la ciudad, con quienes me entrevisté. A todas las entrevistas me presentaba con varias fotos de mi padre, en distintos periodos de su vida. Nadie lo conocía. Tras varias semanas de búsqueda infructuosa, y a punto ya de abandonar mi empresa, se me ocurrió asistir a la representación de una de las zarzuelas que había escuchado en los discos de mi padre y que por fortuna se representaba en la ciudad en esos días. Al terminar, me colé en los camerinos dispuesta a hablar con el primer tenor. Durante toda la función había estado observándolo. Tenía un cierto parecido con el hombre que posaba junto a mi padre en la foto rescatada del cajón. Era obvio que aquella foto había tenido un significado especial para mi padre, pues era la única que había conservado de los años del teatro. Era mi última esperanza. Si aquel hombre era, como yo sospechaba, el mismo de la foto, conocería con seguridad el paradero de mi padre.

Se exaltó excesivamente al verme en la puerta del camerino sin haber concertado antes una cita. Yo estaba confundida y sin saber cómo afrontar el tema que me había llevado hasta él, ahora que lo tenía delante. Solo se me ocurrió mostrarle aquella foto amarillenta, con la esperanza de que al verse junto a mi padre se reconocería y suavizaría la tensión inicial. Tardó unos segundos en reaccionar. Cuando se reconoció, aún entendía menos el propósito de mi visita. Estuve ya en condiciones de explicarle que yo andaba buscando al señor que posaba en la foto junto a él y que no era mi intención molestarlo más de lo necesario para que me indicara cómo podía dar con él. Eso pareció enfurecerle aún más. Aquel señor a quién yo andaba buscando, me dijo, había desaparecido una noche sin avisar, dejando una función colgada y sin sustituto. No había vuelto. De eso hacía ya más de un mes. Pasado el primer impulso de furia, su expresión reflejó una profunda tristeza. Habían sido muy amigos desde que se conocieron en la mili, me explicó, y lo habían vuelto a ser después, en los últimos tiempos, desde el día en que había aparecido de repente como salido de la nada. Él lo había introducido nuevamente en el mundo del teatro, dejando claro que no debía esperar grandes glorias, pues ya era tarde, y que debía conformarse con ser un segundón. Habían sido unos años duros para él, para los dos, aunque los habían sobrellevado con camaradería. Ya no eran jóvenes y la zarzuela había dejado de suscitar el interés de antaño. Su amigo, el de la foto, siguió el cantante, se sentía últimamente cansado y decepcionado. Aquel mundo no era, después de todo, lo que él había creído. De un tiempo a esta parte hablaba de dejarlo todo y dedicarse a algo más tranquilo y estable. Añoraba a su familia.

Salí del camerino desconcertada y al mismo tiempo segura de que esta segunda huida únicamente podía significar que se proponía volver, si no lo había hecho ya mientras yo hacía mis investigaciones acerca de su paradero. No podía enfrentarme todavía al hecho de su vuelta, así que vagué durante un par de días por las calles y parques de la ciudad mientras le daba vueltas al asunto. ¿Debía advertir a alguien en casa? ¿Cómo iban a encajar un regreso inesperado? Quizás me estaba precipitando y nada de eso iba a suceder.

La ansiedad me consumió antes de lo esperado. No lo podía posponer más. Necesitaba cerciorarme de que mi intuición no era falsa. Volví en tren. Al abrir el periódico, me di cuenta con terror de que precisamente ese día se cumplían diez años de su muerte. Lo leí con desinterés. Desastres naturales, asesinatos, atentados, guerras fratricidas inundaban las primeras páginas. Corrupción y escándalos en la sección nacional. Nada de especial en la de espectáculos, normal en el mes de agosto. Ignoré la sección de deportes y ya iba a cerrar el periódico cuando, al llegar a los obituarios, una de las noticias captó mi atención. Un cantante lírico de una compañía de zarzuela, de nombre desconocido para mí, había muerto en un accidente espectacular en la autopista Madrid-Zaragoza. Al parecer se dirigía a la provincia a visitar a unos familiares a los que no veía desde hacía años. Su muerte inmediata fue causada por la colisión violenta entre su vehículo, que inexplicablemente no paró en una señal de Stop, y el de un turismo de alquiler. Los pasajeros de éste, un matrimonio alemán y su perro, fallecieron todos.

Isolina Ballesteros es una autora española. Ha publicado, entre otros, Cine (Ins)Urgente: textos fílmicos y contextos culturales de la España postfranquista (2001) e Immigration Cinema in the New Europe (2015). Actualmente trabaja en el estudio Europe’s Migration Crisis, Visual and Performing Art, and Activism. Es profesora emérita de Baruch College y el Graduate Center, CUNY. Reside en Barcelona.