Rebeca Hernández Alonso

I

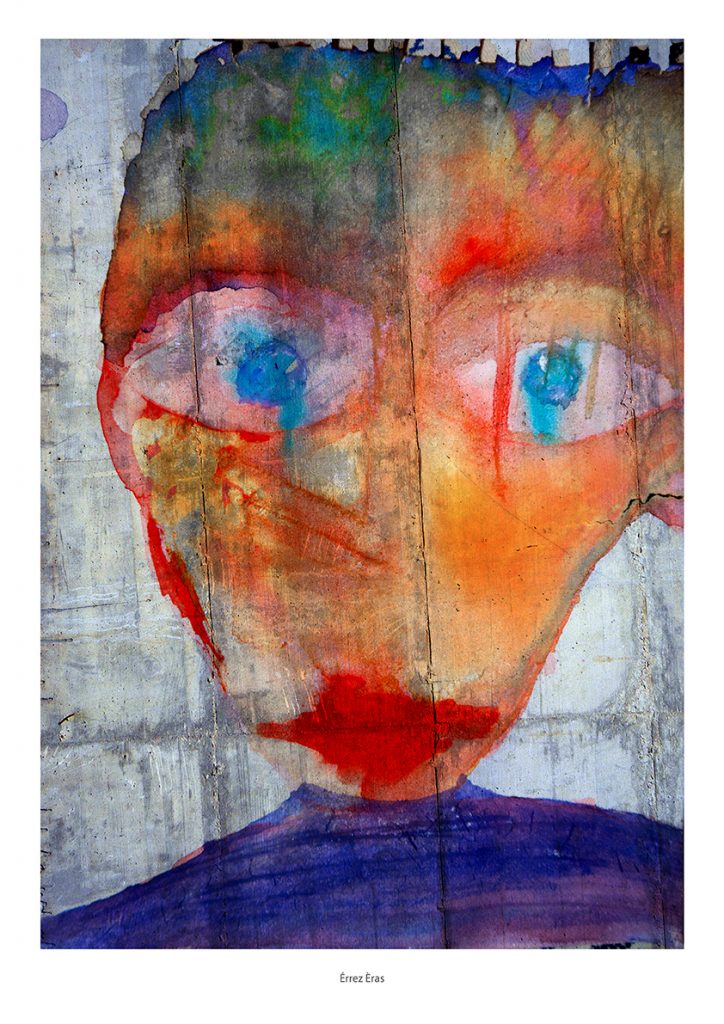

La llegada de Horacio fue tomada en la pequeña aldea africana como un inmenso motivo de contento. El mozo del hotel, cuando lo vio bajar del taxi sin ventanillas que lo traía del aeropuerto, no tardó en informar a todas las familias que vivían en la zona y, esa misma mañana, el pueblo decidió unánime que habría de ser Mulemba el escogido para agasajar al intruso. La elección de Mulemba tuvo su origen en su condición de mulato, pues su padre había sido un policía blanco desplazado de la Metrópoli al que nunca llegó a conocer. De padre blanco y madre negra, para la aldea Mulemba no es negro, y si no es negro es que ha de ser blanco sin saber que ningún blanco que lo viese pensaría jamás que no era negro. Solo él, Mulemba, sabe desazonado que no es lo uno y que no es lo otro, y solo él, se dirige al hotel y espera paciente a que el hombre blanco baje de su habitación para comer. Al surgir en las escaleras vestido con ropa clara, de lino, y un sombrero salacot comprado en el Rastro de la ciudad de Madrid, Mulemba se aproxima hasta él y caminando a su lado lo acompaña hasta la puerta del restaurante. Le da la bienvenida, se ofrece a guiar al hombre blanco los días en los que permanezca en la aldea y ve que se emocionan sus ojos ante la idea de ir a la sabana a cazar. El hombre blanco, entusiasmado, le sonríe de un modo paternal, y le pregunta a Mulemba su nombre. Ante la respuesta que obtiene, muestra extrañeza y decide volver a preguntarle. Entonces, el hombre blanco de nuevo de un modo paternal le pone la mano a Mulemba sobre el cabello crespo, piensa en lo suave y mullido que es el cabello crespo, lo mira durante unos segundos y le dice que le llamará Oliveira. Mulemba asiente, Oliveira, y comienza a almorzar. El hombre blanco quiere saber muchas cosas de Oliveira, quiere saber muchas cosas sobre la vida en ese lugar. Así, le pregunta por la gente, por la historia, por los ritos que ven y que oyen por las noches en la hoguera, por las costumbres de caza y por las armas, por los animales, por el espacio que les circunda. Quiere también ―dice el hombre blanco― comprar arte africano, habla del interés de Picasso por el arte africano y se sorprende cuando Mulemba Oliveira le dice que están hartos de ver palomas blancas dibujadas por Picasso y que esa misma tarde irán a cazar. La escasez de carne en las últimas semanas había sumido a la aldea en el cansancio y sabía Mulemba que estaba obligado a escoger una presa grande que permitiese comer con despreocupación y hartura a todos los miembros del poblado.

II

Cuando se supo en la aldea que el hombre blanco que acababa de llegar había mostrado un interés irrebatible por salir a la sabana, una dilatada alegría comenzó a nacer dentro de todos aquellos que componían la comunidad. Nada más oír el disparo, salieron todos los hombres negros de la aldea en un salto. La alegría se volvió sonora y dio lugar a una incontrolada algarabía, el hambre hacía que los músculos de las piernas de los hombres negros se moviesen veloces hacia el lugar de la violencia, en busca del alimento recién conseguido. ¿Habría elegido Mulemba el elefante o el rinoceronte como objeto de la jornada de caza? ¿Cuál habría sido el primero en aparecer sigiloso y tranquilo ante el hombre blanco? Cuando llegaron, y entre el olor a pólvora, encontraron a Mulemba detenido en el espacio y con la boca abierta ante la inesperada presa: el hombre blanco se encontraba muerto, tendido en el suelo.

III

Para suicidarse, Horacio se desabrochó la camisa, y se quitó el calzado. Plegó las patillas de las gafas y las colocó dentro de su zapato derecho, con cuidado, para que no se rompieran. Fue, la de suicidarse, una acción que tuvo su inicio en la euforia y que surgió inesperada del éxtasis más infantil y primario. Debió de pensar Horacio que el suicidio era algo abstracto. Fue un pensamiento veloz, que creció rápido en su mente como una bala certera que atraviesa el espacio para alcanzar triunfante su blanco. En la cabeza de Horacio se formó momentáneamente la idea de que no podría volver a experimentar, jamás en su vida, la absoluta y redonda belleza de ese día. Y es que el cielo era más grande que nunca y más extenso, y por primera y última vez en su vida, llegó Horacio a percibir la ausencia de su curvatura. Miró a su alrededor: estaba rodeado de árboles agazapados, que por sus flores abiertas y rojas, parecían estar en llamas. Veía a lo lejos a los animales que respiraban y sentía que tenía el pleno poder en sus manos de acabar con la vida de esas bestias admirables y hermosas. La intensidad de la luz obligó a Horacio a cerrar los ojos por un momento y comprobó que permanecía en su mente la sensación presente del sol. Y el pensar entonces en la condición corpórea de la belleza fue algo magnífico y tan inesperado para él, tan único y bello, que deseó que la imagen que en esos momentos ante él se erigía, fuese lo último que hubiese en su mente, lo último en lo que jamás pensase. Fue entonces cuando le sobrevino una aguda luz de angustia porque ¿cómo conseguir que el último pensamiento fuese en realidad el último pensamiento? —se dijo Horacio a sí mismo en ese instante— ¿qué haré si a este pensamiento se le superponen otros pensamientos y lo matizan y dejo de tener la perspectiva de este cielo que ahora veo con mis ojos, de los animales salvajes que se encuentran a mi lado, de la incidencia que ahora mismo tiene el sol sobre los árboles, del calor intenso que siento ahora sobre mi piel? Y llegó a la conclusión primera de que la única manera de conseguir que fuese, ese precisamente y no otro, el último pensamiento que en su vida tuviese, era realizando en ese mismo momento una acción meditada y consciente. Tan solo existía una respuesta: convertir el deseo en realidad podría suceder únicamente en el caso de que muriese en ese preciso instante, con el calor, con el cielo, con los animales, con la vegetación ante sus ojos. Así, presa toda su mente de felicidad ante el hallazgo, tomó el rifle con el que estaba cazando, apoyó la culata en el suelo, como había visto hacer en alguna película, lo alineó en dirección a su cuerpo y se disparó un tiro a bocajarro, desapareciendo de la vida para siempre. Y ese fue el último pensamiento de Horacio, quien no pensó en ningún momento, dentro de la euforia que acabó con su existencia, en su joven esposa y en su pequeño hijo, que aguardaban su regreso a miles de kilómetros del lugar donde se encontraba él.

IV

El disparo, dijo Mulemba, provocó que una bandada de pájaros oculta en la copa de un árbol volase asustada en dirección al cielo. De haber estado vivo Horacio hubiese encontrado de una belleza embriagadora la imagen de los pájaros volando. De haber seguido vivo Horacio hubiese reparado en que, después de la detonación la posición de los elementos de la naturaleza se llegó a transfigurar de tal forma que el deseo de Horacio de permanencia quedó para siempre, y por sus propios actos, modificado. No solo los pájaros se alejaron volando asustados, las manadas de los animales salvajes que hasta entonces habían dependido de la voluntad de Horacio se dispersaron, y el cielo quedó cubierto de humo y de extrañeza.

Ludopatía

En un ritual que se repetía como un bucle de luz, Aurora, con su cuerpo bajo y redondo, introducía la moneda en la ranura y la imaginaba rodando de perfil, mientras caía por el camino trazado, justo antes de chocar con las otras monedas que reposaban al fondo, en el cajón de metal. Y esperaba a que se produjese el milagro.

Venían, en ese momento, a la mente de Aurora imágenes tintineantes de frutas de colores diversos, carnosas y frescas o repletas de un jugo equilibrado de perfume y almizcle. Imaginaba también que la moneda se expandía hasta transformarse en una pieza labrada de metales preciosos, oro repujado, incrustado de rubíes, de esmeraldas, de zafiros, de coral. Al soltar la moneda, veía Aurora, sobre ramas inmóviles, camaleones estáticos que cambiaban de color con el paso de las nubes, con la lluvia, con las flores de los árboles que, desde una altura superior, se desprendían volando con la ayuda del viento. Había siempre, en la imaginación de Aurora un momento exacto en el que, junto a un camaleón, volaba un insecto de carcasa tornasolada y brillante. Ávidos, los ojos piramidales del camaleón se ensanchaban y su boca se abría entonces veloz. Con la lengua estirada atrapaba al insecto y lo llevaba a su boca con el cuerpo frágil y cilíndrico enroscado, aún con vida y sin capacidad de reacción.

Pensaba entonces Aurora en el dinero que necesitaba, en que la moneda que había echado llegaría a reproducirse, flexible, como las células y como las amebas y le ayudaría a conseguir los bienes que quería, a obtener las posesiones que anhelaba. Intuía que era solo cuestión de concentrarse y rezar —y mientras tanto, esperaba.

Aurora ya había tenido suerte en una ocasión, años atrás, cuando una de sus hijas, generosa, compartió con ella la mitad del premio que había ganado jugando a los números. Habría podido comprarse Aurora un apartamento con lo que su hija le regaló, disfrutar de un coche, cambiar de ciudad, adquirir una pequeña casa con unas escaleras por las que llegar a la playa, transformar su vida, pero prefirió guardarlo —le gustaba hacer acopio del dinero para cuando, más adelante, lo pudiese necesitar. Había comprobado Aurora que el dinero parado le ayudaba a respirar, como si formase parte de su sangre —y le hacía sentirse libre como una anémona de mar que descansa extasiada en el centro de un acuario cuadrado. En aquella ocasión, Aurora, nada más tener la mitad del premio entre sus manos, le dejó bien clara su impresión a su hija: “yo no te debo nada” —le dijo— “el origen del dinero que he recibido de ti ha estado en la suerte. El azar ha querido que los números escogidos por ti hayan sido los ganadores, como lo podrían haber sido los números que yo, el otro día jugando, elegí”. Con el deseo voraz de que sus palabras no se perdiesen y que quedasen registradas con claridad por su hija y por el viento, repitió —“Yo a ti no te debo nada”.

Nadie había en ese momento en el mundo que conociese todas las facetas interiores de Aurora tanto como las conocía ella de sí misma, pero si alguien hubiese habido, se habría preguntado, sin duda, de qué había servido su vida si nada había sido capaz de construir: poco había trabajado, apoyándose para vivir, como si de un bastón se tratase, en su pobre marido, de quien no había sido buena esposa —ya que con sus maquinaciones, había logrado aislarlo del mundo; tampoco había sido una buena madre —por cuanto había tenido dos hijas a las que jamás había conseguido llegar a querer. Aurora había llegado, además, a odiar a sus múltiples hermanos —de quienes, en diferentes momentos de su vida y por variadas ofensas inventadas por ella, se había distanciado. Sus sobrinos tenían la certeza de que no podían confiar en ella —debido a que siempre que estaba en su mano, Aurora hallaba, deseosa, la forma de darles de lado. Le cansaba recibir en su casa a sus nietos —a los que siempre atendía con desgana. Las personas que habían tratado con ella, aunque solo hubiese sido de un modo lateral, por pequeños o mayores que fuesen, intuían que no era una buena persona, algo que a ella desde algún lugar recóndito de su alma, de sí misma, y desde niña, siempre le había parecido saber. Pero era ese un pensamiento que Aurora jamás aceptaba y cada vez que acudía a su mente, cerraba con ímpetu los ojos, hasta que hacía despertar un sueño dormido en algún punto difuso de su insomnio.

La mayor preocupación de Aurora era la certeza de que, algún día, su marido se iría —y ella se quedaría sola. Sin él a su lado para sustentarla, necesitaría entonces dinero. Así que, esperando a que apareciesen en su mente las frutas y el oro, las piedras preciosas, el camaleón y su presa, introdujo Aurora la moneda en la ranura, aplastó la lengua con fuerza contra el nacimiento de sus dientes y entrelazó los dedos de sus manos. Mientras aguardaba a que se encendiese la vela miró fijamente a la imagen de Santa Rita que se encontraba ante ella y le rogó, piadosa, para que obrase el milagro.

Sardina en bicicleta

Subido a la bicicleta de su abuelo, Sardina solo veía la mitad del mundo. Tenía nueve años y su cuerpo pequeño aún no tenía la envergadura necesaria para abarcar el espacio que existía entre el sillín y los pedales. Sardina se colocaba, como si entrase en un cuarto mágico, en el triángulo invertido que formaba el cuadro de la bicicleta, los piececitos en los pedales y los bracitos elevados sobre su cabeza para poder alcanzar el manillar. Estando allí acurrucado, la barra se le aparecía como una suerte de línea de Ecuador a la altura de su frente y, cuando miraba a la derecha, los paisajes surgían divididos en dos: uno era el que componía lo que discurría ante sus ojos y el otro el que, sabiendo que allí estaba, quedaba fuera de la vista. Así, en la bicicleta, tenía Sardina el sueño de habitar en el hemisferio sur. Bajaba los domingos de octubre, veloz, hasta el paseo junto al río, veía las piernas de las personas y las gateras en las puertas de las casas, y descubría en movimiento, debajo de la barra de la bici, que el otoño se convertía en primavera. Pasaban ante sus ojos los troncos de los árboles y alfombraban el suelo las hojas rojas y amarillas. Sardina con la cabeza inclinada pensaba en el mundo bocabajo e imaginaba que en vez de estar caídas, esas hojas conformaban en realidad las copas de los árboles y seguía imaginando e inventaba que las ramas desnudas que se encontraban arriba y que no alcanzaba a ver debían de ser, sin duda, las raíces aéreas que permitían que creciesen. Desconocía Sardina que la primera vez que su abuelo vio a quien sería su mujer fue subido a esa misma bicicleta e ignoraba que sus padres se conocieron un día en el que su madre había ido a la plaza del pueblo a pasear en ella. Pero algo muy íntimo en el corazón de Sardina le decía que iba a crecer y que, con seguridad, al año próximo, cuando volviese a la casa de sus abuelos, su naturaleza le permitiría sentarse en el sillín de cuero y muelles de la bicicleta. Sabía Sardina que entonces pasaría a estar siempre en el hemisferio norte y que la primavera pasaría a ser ya, para siempre, la primavera.

Rebeca Hernández Alonso. Autora española. Ha publicado, entre otros, Traducción y Postcolonialismo. Procesos culturales y lingüísticos en la narrativa postcolonial de lengua portuguesa (2017) y Labirinto 9 (Autopsia de un mar de ruinas, de João de Melo) (2017). Es profesora titular en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.