Roberto Echavarren

Una hojita lanceolada:

su tamaño hace pensar

en un juguete, una maqueta,

un vehículo de aprendizaje.

El autito descascarado avanza

por una pista de zinc.

Las cosas dañadas,

el modelo infantil de las cosas,

una versión de tamaño reducido

en colisiones innumerables,

cascaduras de un campo de inmanencia

recorrido en bici, casi un baile,

un corte expresivo superior

de clave vibrante y metálico.

La hojita lanceolada sobre la mesa

bajo la luz de la lámpara

es casi dorada; el infinito

dentro del mundo muere con nosotros,

nos alberga y nos disuelve

en sí y no en otra cosa.

Un alfajor de salitre y yodo,

una tras otra frías salpicaduras,

olas se levantan desde la negrura,

ahuecadas se derrumban tambaleantes

bajo tupidas tropas de nubes negras.

Cada pocos segundos una arremetida

feroz, un espolvoreo de nieve

y el ojo de la serpiente,

su boca abierta a punto de morder,

tan próxima que puede tragarnos.

Y ya dentro de la serpiente

viajamos en vagones crujientes

a lo largo del vientre dividido

en escenas construidas en bajorrelieve.

Se pueden tocar con la mano.

Por cada grieta habla una voz subterránea,

nos pone en vilo. Nuestro lugar es la separación.

Nuestro corazón es el restaurador.

La alegría es la vida nueva.

Así la tierra se carga de sentido,

atraviesa la noche y el tiempo,

transporta claridad en su vientre sexual,

una semilla del árbol de la paciencia,

un motivo endócrino en los pedazos de ser celeste.

Somos seres lentos pero el universo es raudo.

Todo huye a fuerza de aparecer.

La aspiradora recoge la pelambre del perro.

El río pasa entre cavernas, basura y zafiro.

Veo el patio de la cárcel, la alberca

donde lavan la ropa, la pared carcomida.

Mas un incendio toma cuenta de todo

y todo se deshace a la luz de las llamas.

La lámpara de Aladino es pura fricción,

chispas brotan al rasparla.

Un deseo nace al tiempo que se satisface.

Pero el afecto recorre la vida entera.

Desde el bosque de acacias

una oruga verde se desliza,

el lomo hecho de pinos verde luz.

Un bosque va marchando

para hacer algún tipo de justicia.

La oruga entró a la casa.

Un ladrón la pisó y se quemó la planta del pie,

salió gritando en una pata sola.

A la oruga no le pasó nada.

Todo está quieto,

recogido en sí mismo,

murmurando, raciocinando,

esparciendo inminencias,

un molino anónimo

entre sombras verdes.

La madrugada se quiebra

con las primeras luces

sobre los campos de maíz.

Tu camiseta se seca

con el calor que despediste.

El perro ladra, recorre las habitaciones

alarmado, no concibe abandonar la vigilancia;

deberíamos agradecerle esa preservación

obstinada del territorio.

Pero la inundación desprende la choza

que se lleva la corriente.

Si ajustamos el lente,

veremos los pormenores de la ribera,

un arco iris completo.

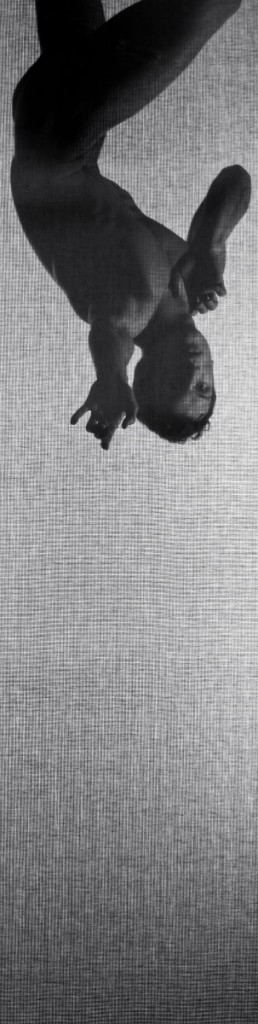

Muslos impregnados de pachulí,

el muchacho pasa en equilibrio,

hojas de bambú en el pecho,

en la boca peces de coral.

No obstante el caos sigue allí.

Renace a cada anochecer.

Quien estuvo en el campo sabe

cómo todo no cesa de crecer.

El aire de una flauta

de madera trabajada a cuchillo

avanza en la noche de verano.

Roberto Echavarren es un autor uruguayo. Fue, por veinte años, profesor de literatura hispanoamericana en New York University y actualmente dicta clases en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Entre su extensa obra poética, narrativa y crítica se encuentran: Animalaccio (1986), Poemas Largos (1990), Ave Roc (1994), Arte andrógino: estilo versus moda (1998), Casino Atlántico (2004) y Porno y postporno (2011).